過蓋咬合

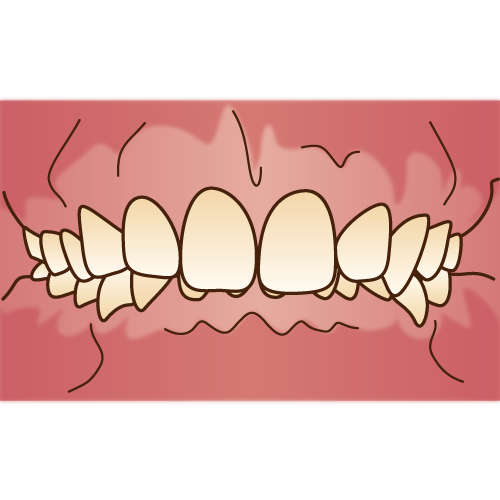

過蓋咬合とは

過蓋咬合(かがいこうごう)とは、通常上の前歯が下の前歯を2~3ミリ程度覆っていますが、過蓋咬合では上の前歯が下の前歯を4ミリ以上覆ってしまいます。口を開けても下の前歯がほとんど見えなくなったり、場合によっては完全に隠れたりすることがあります。見た目の問題だけでなく、顎の関節に負担をかけたりするため、機能面でも様々な問題を引き起こします。放置すると歯や歯茎を傷つけたり、顎関節症を引き起こしたりする可能性があります。

過蓋咬合の

原因

歯の位置や傾きによるもの

かみ合わせが深くなる原因の多くは、歯の位置や傾きに問題があることです。上の前歯が内側に傾きすぎていたり、下の前歯が舌側に倒れていると、上の歯が下の歯を過度に覆ってしまいます。歯の位置異常はご自身の癖や成長過程で起こる場合もあります。

あごの骨格的な問題

骨格的にあごの大きさや位置関係に問題があると、かみ合わせが深くなります。上あごが前方に突出していたり、下あごが後方に位置していると、前歯の重なりが大きくなってしまいます。成長期に適切な治療を行うことで、骨格的な問題も改善できる場合があります。

幼少期の癖による影響

指しゃぶりや舌を前に出す癖、下唇を噛む癖などが長期間続くと、歯並びや噛み合わせに影響を与えます。特に乳歯から永久歯に生え変わる時期にこのような癖があると、永久歯の生える方向や位置に影響を与えます。

歯ぎしりや食いしばりによる影響

睡眠中の歯ぎしりや日中の食いしばりは、歯に強い力をかけ続け、歯がすり減ったり、歯の位置が変化したりして、結果的にかみ合わせが深くなることがあります。ストレスが原因で歯ぎしりや食いしばりをすると気づかないうちに症状が進行している場合も多くあります。朝起きたときにあごが疲れていたり、歯がしみるような症状が出ることもあります。

過蓋咬合

の症状と特徴

見た目の変化

かみ合わせが深い状態では、口を開けても下の前歯がほとんど見ないこともあります。笑ったときに上の歯茎が多く見えたり、横から見たときに下唇が引っ込んで見えることもあります。

機能面での問題

前歯で食べ物を上手に噛み切ることができなくなることがあります。また、顎が後ろに押し込まれていることで顎関節にも負担がかかり、顎関節症を引き起こすことがあります。口を開け閉めするときに音がしたり、あごに痛みを感じたりすることがあります。症状が進行すると、頭痛や肩こりなどの全身症状にも影響を与える場合があります。

歯や歯茎への影響

下の前歯が上の歯茎に噛みこむことで歯茎に炎症が起こったり、傷ができたりしすることがあります。また、前歯に過度な力がかかるため、歯がすり減ったり、欠けたりすることがあります。歯の根の周りの組織にも負担がかかり、歯がしみるような症状が現れる場合もあります。

過蓋咬合

の治療法

軽度の場合

歯の傾きや位置の問題が軽度の場合は、部分矯正で改善できることがあります。前歯を中心とした治療で、比較的短期間での改善が期待できます。マウスピース矯正や部分的なワイヤー矯正を使用し、3ヶ月から1年程度の治療期間で症状の改善を目指します。

中程度の場合

歯並び全体に問題がある場合は全体的な矯正治療が必要となります。ワイヤー矯正やマウスピース矯正を使用し、1年半から2年程度の治療期間で改善を図ります。治療中は1か月に1回~2カ月に1回程度の通院が必要で、歯の動きや噛み合わせの変化を確認しながら調整を行います。症状によっては抜歯を行う場合もありますが、できる限り歯を残す治療を心がけています。

重度の場合

骨格的な問題が大きい場合や、奥歯のずれが大きい場合は抜歯を含めた矯正治療を行う場合があります。治療期間も2年から3年程度と長期にわたります。また、過蓋咬合の改善のためアンカースクリューやカリエールなどを併用することで機能的で美しい歯並びと噛み合わせを実現します。

過蓋咬合と

似ている主な症状

- 上顎前突(出っ歯)

- 開咬(前歯が噛み合わない状態)

- 叢生(歯並びがでこぼこの状態)

- 反対咬合(受け口)

- 顎関節症

- 歯ぎしり・食いしばり

対象の診療

- マウスピース矯正

- ワイヤー矯正

- 小児矯正(11歳以下のお子さまの場合)